1

|

{قُلْ أَعُوذُ} وقرئ في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. {بِرَبّ الناس} لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإِنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، عمم الإِضافة ثمَّ وخصصها بالناس هاهنا فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. {مَلِكِ الناس إله الناس} عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون إلهاً، وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعاذة قادراً عليها غير ممنوع عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف فإنه يعلم أولاً بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً، ثم يتغلل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منه، فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير، ويتدرج وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة، تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشعاراً بعظم الآفة المستعاذة منها، وتكرير {الناس} لما في الإِظهار من مزيد البيان، والإِشعار بشرف الإِنسان. {مِن شَرّ الوسواس} أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر فبالكسر كالزلزال، والمراد به الموسوس وسمي بفعله مبالغة. {الخناس} الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإِنسان ربه. {الذى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ الناس} إذا غفلوا عن ذكر ربهم، وذلك كالقوة الوهمية، فإنها تساعد العقل في المقدمات، فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه، ومحل {الذى} الجر على الصفة أو النصب أو الرفع على الذم. {مِنَ الجنة والناس} بيان ل {الوسواس}، أو الذي أو متعلق ب {يُوَسْوِسُ} أي يوسوس في صدورهم من جهة الجِنَّةَ والناس. وقيل بيان ل {الناس} على أن المراد به ما يعم الثقلين، وفيه تعسف إلا أن يراد به الناسي كقوله تعالى: {يَوْمَ يدعُ الداع} فإن نسيان حق الله تعالى يعم الثقلين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى». |

|

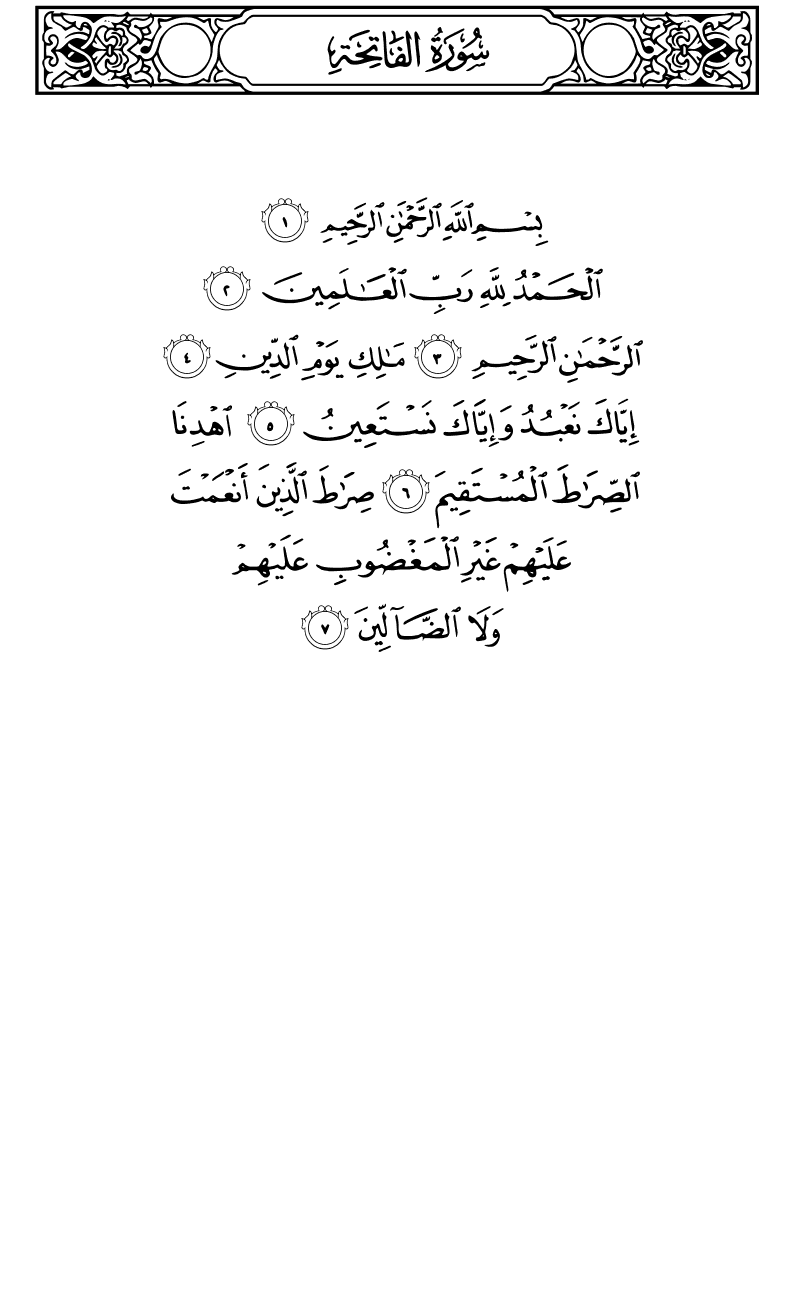

{الحمد للَّهِ} الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح: هو الثناء على الجميل مطلقاً. تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه، بل مدحته. وقيل هما أخوان. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً قال: أفادَتْكُمُ النُعْمَاءُ مني ثلاثَةً *** يَدي ولساني والضَّميرَ المُحجَّبا فهو أعم منهما من وجه، وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة، وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد، وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة والسلام: «الحمد رأس الشكر، وما شكر الله من لم يحمده» والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرئ به، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو؟ أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: {وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ الله} وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وقرئ: {الحمد لله} بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة. {رَبّ العالمين} الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من رَبِّه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم، ثم سمى به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: {ارجع إلى رَبّكَ} والعالم اسم لما يعلم به، كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل: عني به الناس هاهنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعْلَمُ بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما، وقال تعالى: {وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ} وقرئ: {رَبّ العالمين} بالنصب على المدح. أو النداء. أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. |

|

{الرحمن الرحيم} كرره للتعليل على ما سنذكره. |

|

{مالك يَوْمِ الدين} قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى: {يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً والأمر يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} وقرأ الباقون: {مَلِكِ} وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: {لّمَنِ الملك اليوم} ولما فيه من التعظيم والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك وقرئ: {ملك} بالتخفيف وملك بلفظ العمل ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، و{مالك} بالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف، و{ملك} مضافاً بالرفع والنصب. و{يوم الدين} يوم الجزاء ومنه: «كما تدين تدان» وبيت الحماسة: ولم يَبْقَ سِوَى العدوا *** نِ دِناهُمْ كما دَانُوا أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه، ملك الأمور يوم الدين على طريقة {وَنَادَى أصحاب الجنة} أوله الملك في هذا اليوم، على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة، وقيل: {الدين} الشريعة، وقيل: الطاعة، والمعنى يوم جزاء الدين، وتخصيص اليوم بالإضافة: إما لتعظيمه، أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها، مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبد، فيكون دليلاً على ما بعده، فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد، وهو الإيجاد والتربية. والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. |

|

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص، وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً، بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً. اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع، فيعدل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس، كقوله تعالى: {حتى إِذَا كُنتُمْ فِى الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم} وقوله: {والله الذى أَرْسَلَ الرياح فَتُثِيرُ سحابا فَسُقْنَاهُ} وقول امرئ القيس: تطاوَلَ ليلُكَ بالإِثمدِ *** ونامَ الخليُّ ولم تَرْقُدِ وباتَ وباتَتْ له ليلة *** كَلَيْلَةِ ذي العائرِ الأرْمَدِ وَذَلِكَ منْ نَبَأ جاءني *** وَخبرْتهُ عَن أَبي الأَسْودِ و(إيا) ضمير منصوب من فصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنتَ والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به، وقيل: الضمير هو المجموع. وقرئ: {إِيَّاكَ} بفتح الهمزة و{هياك} بقلبها هاء. والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبَّد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضرورية، أو غير ضرورية والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في المهمات كلها، أو في أداء العبادات، والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة، وحاضري صلاة الجماعة. أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق، فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه، ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا} على ما حكاه عن كليمه حين قال: {إِنَّ مَعِىَ رَبّى سَيَهْدِينِ} وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي، ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق، وقيل: الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. |

|

{اهدنا الصراط المستقيم} بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا: {اهدنا}. أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى: {فاهدوهم إلى صراط الجحيم} وارد على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام، أو إلى، فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: {واختار موسى قَوْمَهُ} وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد كما قال تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَا} ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: {وهديناه النجدين} وقال: {وَأَمَّا ثَمُودُ فهديناهم فاستحبوا العمى عَلَى الهدى} الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} وقوله: {إِنَّ هذا القرءان يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمِ} الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي، أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى بقوله: {أُوْلَئِكَ الذين هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتده} وقوله: {والذين جاهدوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عنى به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظاً ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل: بالرتبة. والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقماً لأنه يلتقمهم. و{الصراط} من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام وجمعه سُرُطْ ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. و{المستقيم} المستوي والمراد به طريق الحق، وقيل: هو ملة الإسلام. {صِرَاطَ الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} بدل من الأول بدل الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل: {الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} الأنبياء، وقيل: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرئ: {صراط مِنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} والإنعام: إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين، ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَا} تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي. والأول قسمان: وهبي وكسبي والوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. |

|

{غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِمْ وَلاَ الضالين} بدل من {الذين} على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. أو صفة له مبينة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة، وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين، إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى في قوله: ولَقَد أَمرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني *** وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليهم، فيتعين تعين الحركة من غير السكون. وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل {أنعمت}. أو بإضمار أعني. أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين، والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول، ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب، كما جاز أنا زيداً لا ضارب، وإن امتنع أنا زيداً مثل ضارب، وقرئ: {وَغَيْرُ الضالين} والضلال: العدول عن الطريق السوي عمداً أو خطأ، وله عرض عريض والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. قيل: {المغضوب عَلَيْهِمْ} اليهود لقوله تعالى فيهم: {مَن لَّعَنَهُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ} و{الضالين} النصارى لقوله تعالى: {قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً} وقد روي مرفوعاً، ويتجه أن يقال: المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً: {وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ} والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: {فَمَاذَا بَعْدَ الحق إِلاَّ الضلال}. وقرئ: {ولا الضألين} بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. {آمين} اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال: «افعل بني» على الفتح كأين لالتقاء الساكنين وجاء مد ألفه وقصرها قال: ويرحَمُ الله عبداً قالَ آمِينا *** وقال: أمينَ فزادَ الله ما بيننا بُعدا *** وليس من القرآن وفاقا، لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: «علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب». وفي معناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب العالمين، ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر: «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته». وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله، والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس، والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: {وَلاَ الضالين} فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيّ: «ألا أخبرك بسورة لم يُنَزَّل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: «فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته». وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب: {الحمد للَّهِ رَبّ العالمين} فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة». |