1

|

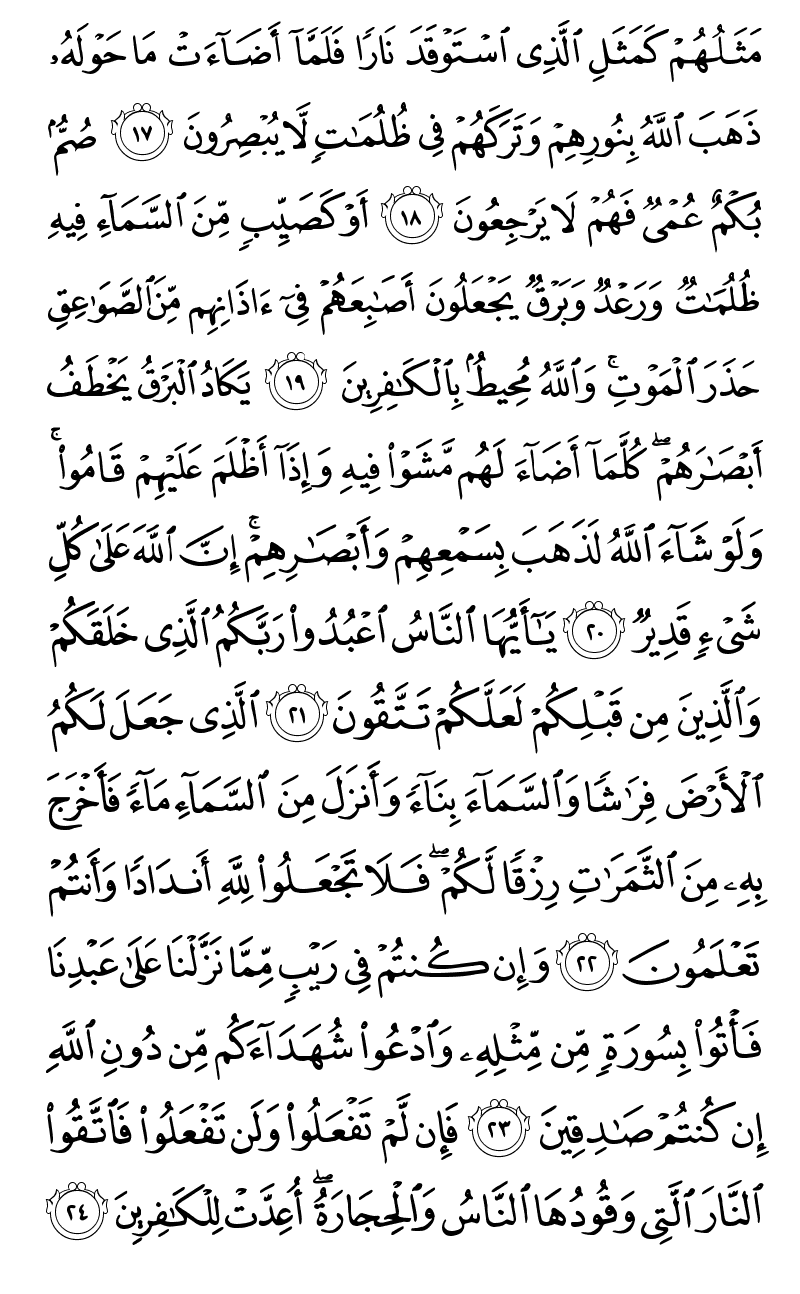

{مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذى استوقد نَاراً} لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مَثَل ومِثْل ومَثِيل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حوفظ عليه من التغيير، ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى: {مَّثَلُ الجنة التى وُعِدَ المتقون} وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ المثل الأعلى} والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً، والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُواْ} إن جعل مرجع الضمير في بنورهم، وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منه، فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها، ويستوي فيه الواحد والجمع وليس الذين جمعه المصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطالاً بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد والاستيقاد: طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من: نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً. {فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ} أي: النار، ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما، والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار، وما: موصولة في معنى الأمكنة، نصب على الظرف، أو مزيدة، وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور. {ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ} جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل على المعنى، وعلى هذا إنما قال: {بِنُورِهِمْ} ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من إيقادها أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ} للإيجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك، يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل: ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراً، والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله: {وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمات لاَّ يُبْصِرُونَ} فذكر الظلمة التي هي عدم النور، وانطماسه بالكلية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى: {وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمات}. وقول الشاعر: فتركْتُه جَزْرَ السِّباع يَنُشْنَهُ *** يَقضُمْنَ حُسنَ بنانِهِ والمِعْصَمِ والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا، أي ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. وظلماتهم: ظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة يوم القيامة {يَوْمَ تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبأيمانهم} أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله، وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة، ومفعول {لاَّ يُبْصِرُونَ} من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. والآية مَثَلٌ ضربه الله لمن آتاه ضرباً من الهدى فأضاعه، ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً متحسراً، تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى، ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر، وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم، ومن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة، أو ارتد عن دينه بعدما آمن، ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة، أو مَثَّل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماء، وسلامة الأموال والأولاد، ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة، ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. |

|

{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ} لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جُعِلُوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله: صُمُّ إذا سَمِعُوا خَيْراً ذُكِرْتُ بهِ *** وإنْ ذُكِرْتُ بسوءِ عندَهُمْ أذنوا وكقوله: أَصَمُّ عن الشيء الَّذي لا أُريدُهُ *** وأسمَعُ خَلْقِ الله حينَ أُريدُ وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل، لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: لَدَى أسدٍ شاكي السِّلاحِ مُقَذَّفٍ *** لَهُ لِبَدٌ أَظفَارُه لم تُقَلْمِ ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي: وَيصعَدُ حتى يَظُنَّ الجَهولُ *** بأنَّ لَهُ حَاجةً في السَّماء وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، ونظيره: أُسَدٌ عليَّ وفي الحُرُوبِ نَعَامة *** فَتْخاءُ تنفر منْ صَفِير الصَّافرِ هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين، فهي على حقيقتها. والمعنى: أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهم، وتركهم في ظلماتٍ هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم: أصله صلابة من اكتناز الأجزاء، ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء، وصمام القارورة، سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيه، فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم الخرس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة. {فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه. أو عن الضلالة التي اشتروها، أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون، وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم. |

|

{أَوْ كَصَيّبٍ مّنَ السماء} عطف على الذي استوقد أي: كمثل ذوي صيب لقوله: {يَجْعَلُونَ أصابعهم فِى ءاذَانِهِم} و{أَوْ} في الأصل للتساوي في الشك، ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، وقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً} فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: {أَوْ كَصَيّبٍ} ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب: فيعل من الصوب، وهو النزول، يقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ: وأسْحَمَ دانٍ صادقِ الرعْدِ صَيَّبٍ *** وفي الآية يحتملهما، وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ بآفاق السماء كلها فإن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماء، وقال: وَمِنْ بَعْدِ أرضٍ بينَنَا وسماءِ *** أمد به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير، وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام لتعريف الماهية. {فِيهِ ظلمات وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} إن أريد بالصيب المطر، فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب، فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف. والرعد: صوت يسمع من السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما يلمع من السحاب، من برق الشيء بريقاً، وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. {يَجْعَلُونَ أصابعهم فِى ءاذَانِهِم} الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن معناه باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله: يَسْقُون مَنْ وَرَدَ البَريصَ عَليهم *** بَرَدَى يصفِّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردى، والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بها، وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. {مّنَ الصواعق} متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون، كقولهم: سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه، من الصعق وهو شدة الصوت، وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد، يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت، وقرئ: {من الصواقع} وهو ليس بقلب من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف يقال صقع الديك، وخطيب مصقع، وصقعته الصاقعة، وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعد، أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذبة {حَذَرَ الموت} نصب على العلة كقوله: وأغْفرُ عَوراءَ الكَريم ادِّخَارَه *** وأَصْفَحُ عنْ شتمِ اللئيمِ تَكَرُّمَا والموت: زوال الحياة، وقيل عرض يضادها لقوله: {خَلَقَ الموت والحياة} وَرُدَّ بأن الخلق بمعنى التقدير، والاعدام مقدرة. {والله مُحِيطٌ بالكافرين} لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل، والجملة اعتراضية لا محل لها. |

|

{يَكَادُ البرق يَخْطَفُ أبصارهم} استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وكاد من أفعال المقاربة، وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد، إما لفقد شرط، أو لوجود مانع وعسى موضوعة لرجائه، فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى، وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن، لتوكيد القرب بالدلالة على الحال، وقد تدخل عليه حملاً لها على عسى، كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والخطف الأخذ بسرعة وقرئ: {يَخْطِف} بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف، فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم ادغمت في الطاء، ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لها، ويخطف ويتخطف. {كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ} استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق البرق، وخفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه، أو لازم بمعنى، كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره، وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل، ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول، وقول أبي تمام: هُمَا أظلَما حالي ثَمَّةَ أجْلَيا *** ظلامَيْهِما عن وَجْهِ أَمْرَدَ أشيبِ فإنه وإن كان من المحدَثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وإنما قال مع الإضاءة {كُلَّمَا} ومع الإظلام {إِذَا} لأنهم حراص على المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف. ومعنى {قاموا} وقفوا، ومنه قامت السوق إذا ركدت، وقام الماء إذا جمد. {وَلَوْ شَاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم} أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب كقوله: فَلَوْ شِئتُ أن أَبكي دَمَاً لَبَكَيْتُه *** {ولو} من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وقرئ: لأذهب بأسماعهم، بزيادة الباء كقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة} وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته وقوله: {إِنَّ الله على كُلِّ شَئ قَدِيرٌ} كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالموجود، لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة، وحينئذ يتناول البارئ تعالى كما قال: {قُلْ أَىُّ شَئ أَكْبَرُ شهادة قُلِ الله شَهِيدٌ} وبمعنى مشيء أخرى، أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله تعالى: {إِنَّ الله على كُلِّ شَئ قَدِيرٌ}. {الله خالق كُلّ شَئ} فهما على عمومهما بلا مثنوية. والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضاً، لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء. وقيل صفة تقتضي التمكن، وقيل قدرة الإنسان، هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى: عبارة عن نفي العجز عنه، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى، واشتقاق القدرة من القدر لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته، أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى، لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة، وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلها، كقوله تعالى: {مَثَلُ الذين حُمّلُواْ التوراة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} الآية، فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة، بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة، بما يكابد من انطفأت ناره بعد إيقادها في ظلمة، أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد، وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِى الأعمى والبصير وَلاَ الظلمات وَلاَ النور وَلاَ الظل وَلاَ الحرور} وقول امرئ القيس: كأنَّ قلوبَ الطير رَطْباً ويابِسا *** لَدَى وكرِها العنَّابُ والحشفُ البالي بأن يشبه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين، وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين، وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسار الدائم، والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورها. وفي الثاني: أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، من حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم حذراً عن نكايات المؤمنين، وما يطرقون به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت، من حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئاً، ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون، ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا خطاً يسيرة، ثم إذا خفي وفتر لَمَعانُهُ بقوا متقيدين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصَيِّب الذي به حياة الأرض. وما ارتكبت بها من الشبه المبطلة، واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات. وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد، وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق، وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: {والله مُحِيطٌ بالكافرين} واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه، أو رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم، وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة، أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. ونبه سبحانه بقوله: {وَلَوْ شَاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم} على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح، ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة، وسدوها عن الفوائد الآجلة، ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم، فإنه على ما يشاء قدير. |

|

{مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذى استوقد نَاراً} لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مَثَل ومِثْل ومَثِيل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حوفظ عليه من التغيير، ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى: {مَّثَلُ الجنة التى وُعِدَ المتقون} وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ المثل الأعلى} والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً، والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُواْ} إن جعل مرجع الضمير في بنورهم، وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منه، فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها، ويستوي فيه الواحد والجمع وليس الذين جمعه المصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطالاً بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد والاستيقاد: طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من: نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً. {فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ} أي: النار، ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما، والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار، وما: موصولة في معنى الأمكنة، نصب على الظرف، أو مزيدة، وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور. {ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ} جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل على المعنى، وعلى هذا إنما قال: {بِنُورِهِمْ} ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من إيقادها أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ} للإيجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك، يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل: ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراً، والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله: {وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمات لاَّ يُبْصِرُونَ} فذكر الظلمة التي هي عدم النور، وانطماسه بالكلية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى: {وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمات}. وقول الشاعر: فتركْتُه جَزْرَ السِّباع يَنُشْنَهُ *** يَقضُمْنَ حُسنَ بنانِهِ والمِعْصَمِ والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا، أي ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. وظلماتهم: ظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة يوم القيامة {يَوْمَ تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبأيمانهم} أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله، وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة، ومفعول {لاَّ يُبْصِرُونَ} من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. والآية مَثَلٌ ضربه الله لمن آتاه ضرباً من الهدى فأضاعه، ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً متحسراً، تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى، ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر، وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم، ومن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة، أو ارتد عن دينه بعدما آمن، ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة، أو مَثَّل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماء، وسلامة الأموال والأولاد، ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة، ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. |

|

{الذى جَعَلَ لَكُمُ الأرض فِرَاشاً} صفة ثانية، أو مدح منصوب، أو مرفوع، أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعنى صار، وطفق فلا يتعدى كقوله: فَقَدْ جعلتُ قلوصَ بني سُهَيل *** مِنْ الأَكْوارِ مرتعُها قَريبُ وبمعنى أوجد فيتعدّى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: {وَجَعَلَ الظلمات والنور} وبمعنى صير، ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمُ الأرض فِرَاشاً} والتصيير يكون بالفعل تارة، وبالقول أو العقد أخرى. ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء، مع ما في طبعه من الإحاطة بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة، لأن كروية شكلها مع عظم حجمها. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. {والسماء بِنَاءً} قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم، وقيل: جمع سماءة. والبناء مصدر، سمي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو خباء، ومنه بني على امرأته، لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً. {وَأَنزَلَ مِنَ السماء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمرات رِزْقاً لَّكُمْ} عطف على {جعل}، وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته، ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان، بأن أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهما، أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال، صنائع وحكم يجدد فيها لأُولي الأبصار عبراً، وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة، و{مِنْ} الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب فإن ما علاك سماء، أو الفلك فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر. أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. و{مِنْ} الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ} واكتناف المنكرين له أعني ماء ورزقاً كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وهكذا الواقع إذ لم ينزل من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الثمرات، ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين، ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة، لأنه أراد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك أدركت ثمرة بستانه، ويؤيده قراءة من قرأ: {من الثمرة} على التوحيد. أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: {كَمْ تَرَكُواْ مِن جنات وَعُيُونٍ} وقوله: {ثلاثة قُرُوء} أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و{لَكُمْ} صفة رزقاً إن أريد به المرزوق ومفعوله إن أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم. {فَلاَ تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً} متعلق باعبدوا على أنه نهي معطوف عليه. أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى: {لَّعَلّى أَبْلُغُ الاسباب أسباب السموات فَأَطَّلِعَ} إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة، والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أنداداً، أو بالذي جعل، إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً على تأويل مقول فيه: لا تجعلوا، والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به. والند: المثل المناوئ، قال جرير: أَتيماً تَجْعلونَ إليَّ ندَّا *** وما تيمٌ لِذي حَسَبٍ نَدِيدُ من ند يند ندوداً: إذا نفر، وناددت الرَجُلَ خالفته، خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي بالمماثل في القدر، وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله {أنداداً}، وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها، وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات، قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله، وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير، فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل: أَرَبّاً واحِداً أَمْ أَلفُ رَب *** أَدِينُ إِذا تقسَّمتِ الأمورُ تركْت اللاتَ والعزَّى جميعاً *** كذلكَ يَفْعَلُ الرجُلُ البصِيرُ {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} حال من ضمير فلا تجعلوا، ومفعول تعلمون مطروح، أي: وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للمكنات منفرد بوجوب الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات. أو منوي وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله سبحانه وتعالى: {هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مّن شَئ} وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب، لا تقييد الحكم وقصره عليه، فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الإشراك به تعالى، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجوبها، ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم، والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به، ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام، الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل، فمثل البدن بالأرض، والنفس بالسماء، والعقل بالماء، وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس، وازدواج القوى النفسانية والبدنية، بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. |

|

{وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مّمَّا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ} لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحامه، من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة، وتهالكهم على المعازة والمعارة، وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه. وإنما قال: {مّمَّا نَزَّلْنَا} لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم، كما حكى الله عنهم فقال: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزّلَ عَلَيْهِ القرءان جُمْلَةً واحدة} فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة، وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً بذكره، وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى، وقرئ: {عبادنا} يريد محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته. والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات، وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة على حيالها، أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة، قال النابغة: وَلرهْطِ حرابٍ وَقدٍّ سُورةٌ *** في المجْدِ ليسَ غرابُها بمطَارِ لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع، وتلاحق الأشكال، وتجاوب النظم، وتنشيط القارئ، وتسهيل الحفظ، والترغيب فيه. فإنه إذا ختم سورة نَفَّسَ ذلك عنه، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداً، والحافظ متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً، وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. {مّن مّثْلِهِ} صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثله، والضمير لما نزلنا، و{من} للتبعيض أو للتبيين. وزائدة عند الأخفش أي بسورةِ مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدنا، و{من} للابتداء أي: بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. أو صلة {فأتوا}، والضمير للعبد صلى الله عليه وسلم، والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى: {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّن مِّثْلِهِ} ولسائر آيات التحدي، ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه فَحَقه أن لا ينفكَ عنه ليتسق الترتيب والنظم، ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: ليأت بنحو ما أوتي به هذا آخر مثله، ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: {قُل لَّئِنِ اجتمعت الإنس والجن على أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا القرءان لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته، ولا يلائمه قوله تعالى. {وادعوا شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ الله} فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر، أو القائم بالشهادة، أو الناصر، أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور، إذ التركيب للحضور، إما بالذات أو بالتصور، ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما كان يرجوه، أو الملائكة حضروه. ومعنى {دُونِ} أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتب، لأنه إدناء البعض من البعض، ودونك هذا أي: خذه من أدنى مكان منك، ثم استعير للرُتَب فقيل: زيد دون عمرو أي: في الشرف، ومنه الشيء الدون، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر، قال تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاء مِن دُونِ المؤمنين} أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. قال أمية: يا نفسُ مَا لَكِ دونَ اللَّهِ منْ واق *** أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره، و{مِنْ} متعلقة ب {ادعوا}. والمعنى {وادعوا} للمعارضة من حضركم، أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله. أو: {وادعوا} من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله، ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو ب {شهدائكم} أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة، وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول الأعشى: تُرِيكَ القَذَى مِنْ دونِها وهي دُونَهُ *** ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل: {مِن دُونِ الله} أي من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله، فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله. {إِن كُنتُمْ صادقين} أنه من كلام البشر، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق: الإخبار المطابق، وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة، لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: {إِنَّكَ لَرَسُولُ الله} لما لم يعتقدوا مطابقته، ورد بصرف التكذيب إلى قولهم {نَشْهَدُ}، لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم ما كانوا عالمين به. |

|

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فاتقوا النار التى وَقُودُهَا الناس والحجارة} لما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالفذلكة له، وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه، ظهر أنه معجز والتصديق به واجب، فآمنوا به واتقوا العذاب المعد لمن كذب، فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازاً، ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنه، وتهويلاً لشأن العناد، وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز، وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب، فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم، ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم. و{تَفْعَلُواْ} جزم ب {لَمْ} لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع فكأنه قال: فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما. {وَلَنْ} كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى أصله لا أن، وعند الفراء لا فأبدلت ألفها نوناً. والوَقود بالفتح ما توقد به النار، وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: وسمعنا من يقول وقدت النار وَقوداً عالياً، واسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فخر قومه وزين بلده، وقد قرئ به والظاهر أن المراد به الاسم، وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي: وقودها احتراق الناس، والحجارة: وهي جمع حجر. كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس، والمراد بها الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعاً في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم، ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ} عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه. أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بها، وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه، وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصود، إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها، والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت، فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم. {نَاراً وَقُودُهَا الناس والحجارة} وسمعوه صح تعريف النار. ووقوع الجملة صلة بإزائها فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. {أُعِدَّتْ للكافرين} هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرئ: {أعتدت} من العتاد بمعنى العدة، والجملة استئناف، أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودها، وإن جعلته مصدراً للفصل بينهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديد، وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن، ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته، التجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. الثاني: أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به، فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة، مخافة أن يعارض فتدحض حجته. وقوله تعالى: {أُعِدَّتْ للكافرين} دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم. |