1

|

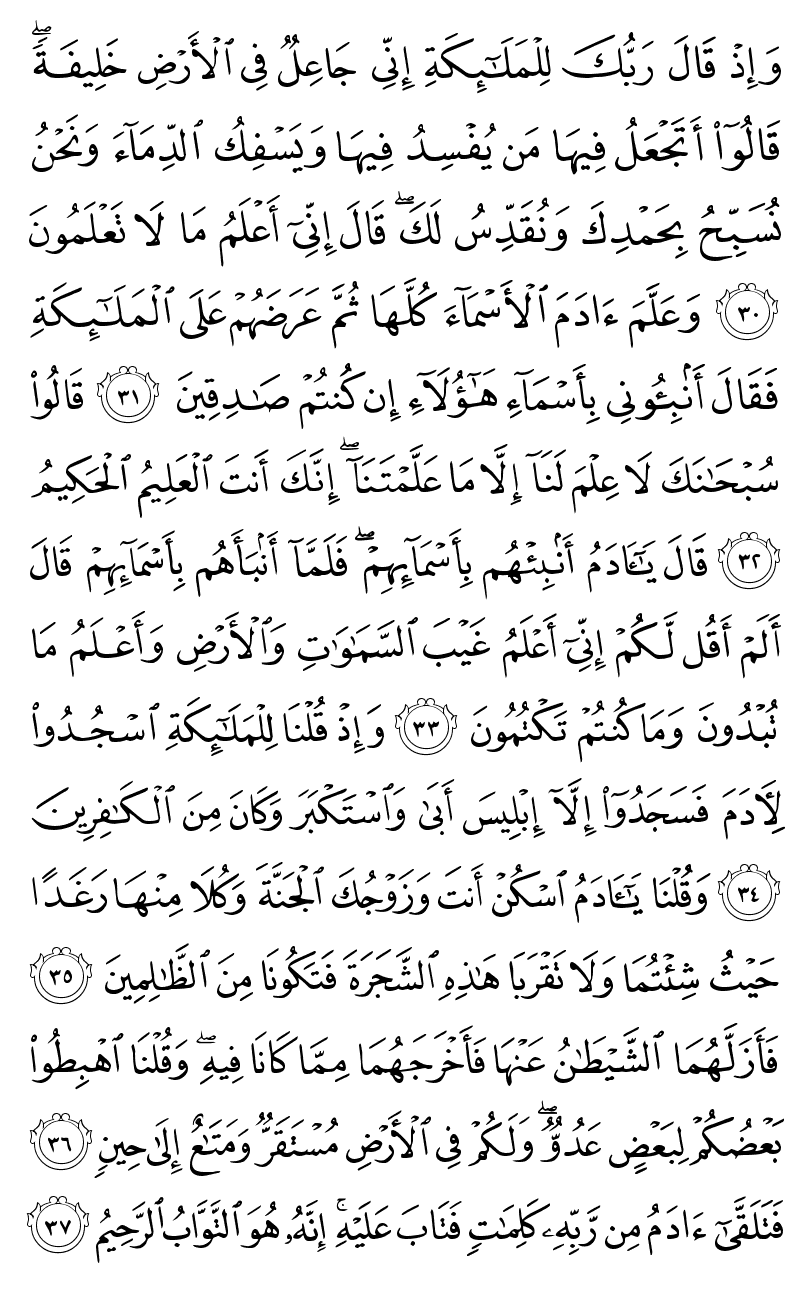

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة إِنّي جَاعِلٌ فِى الأرض خَلِيفَةً} تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له، إنعام يعم ذريته. وإذا: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذ الزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازاة، ومحلهما النصب أبداً بالظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناه، وأما قوله تعالى: {واذكر أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحقاف} ونحوه، فعلى تأويل: اذكر الحادث إذا كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا، أو أذكر على التأويل المذكور لأنه جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل وبدأ خلقكم إذ قال، وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي: الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى، وبين الناس، فهم رسل الله. أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: {يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي {لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وهم المدبرات أمراً، فمنهم سماوية، ومنهم أرضية، على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع. والمقول لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن، فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في {الأرض خَلِيفَةً} أعمل فيهما، لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسط، ولذلك لم يستنبئ ملكاً كما قال الله تعالى: {وَلَوْ جعلناه مَلَكاً لجعلناه رَجُلاً} ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم، واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات، ومحمداً صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكم، أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة، تعليم المشاورة، وتعظيم شأن المجعول، بأن بَشَّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم، وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. {قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء} تَعَجُبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، أو تلق من اللوح، أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. والسُفْكُ والسَّبْكُ والسَّفْحُ والشَّنُّ أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم والدمع، والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة ونحوها، وكذلك السن، وقرئ: {يُسْفِكُ} على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى {مَنْ}، سواء جعل موصولاً أو موصوفًا محذوفاً، أي: يسفك الدماء فيهم. {وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ} حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك، والمقصود منه، الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف، لا العجب والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء، وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلافه، وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه، وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل، متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد، كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: {قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس، من سَبَح في الأرض والماء، وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد، ويقال قَدُسَ إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و{بِحَمْدِكَ} في موضع الحال، أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك، تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم، ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك، كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح، وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام مزيدة. |

|

{وَعَلَّمَ ءادَمَ الأسماء كُلَّهَا} إما بخلق علم ضروري بها فيه، أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباً، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. و{ءادَمَ} اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأُدْمة أو الأَدْمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم» فلذلك يأتي بنوه أخيافاً، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال، واستعماله عرفاً في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. واصطلاحاً: في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول، لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني، والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات، والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة} الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى: {واشتعل الرأس شَيْباً} لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء، أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء، وقرئ عرضهن وعرضها على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. {فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسْمَاء هَؤُلاء} تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف والتدبير إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة، والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال، والإنباء: إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. {إِن كُنتُمْ صادقين} في زعمكم أَنكُم أَحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم، وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. |

|

{قَالُواْ سبحانك لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا} اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً، وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه، وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله، كمعاذ الله. وقد أُجْرِيَ علماً للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال، ولذلك جعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام: {سبحانك تُبْتُ إِلَيْكَ} وقال يونس: {سبحانك إِنّى كُنتُ مِنَ الظالمين} {إِنَّكَ أَنتَ العليم} الذي لا يخفي عليه خافية. {الحكيم} المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. وأنت فصل، وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت، وإن لم يجز: مررت بأنت، إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع، ولذلك جاز: يا هذا الرجل، ولم يجز: يا الرجل، وقيل: مبتدأ خبره ما بعده والجملة خبر إن. {قَالَ يَاءادَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ} أي: أعلمهم، وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما. {فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السموات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} استحضار لقوله تعالى: {إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه، فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض، وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون، وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم، وقيل: {مَا تُبْدُونَ} قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما {تَكْتُمُونَ} استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة، وأسر إبليس منهم من المعصية، والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان، ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، وأن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: {إِنَّكَ أَنتَ العليم الحكيم} وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى: {وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِى الذين يَعْلَمُونَ والذين لاَ يَعْلَمُونَ} وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. |

|

2:32 |

|

{وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدَمَ} لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له، اعترافاً بفضله، وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه، وقيل: أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ ساجدين} امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر، وإلا عطفه بما يقدر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة، بل القصة بأسرها على القصة الأخرى، وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل تذلل مع تطامن قال الشاعر: تَرَى الأَكمَ فيها سُجَّداً للحَوافِر *** وقال آخر: وَقُلْنَ لَه اسْجُدْ لِلَيلى فَاسْجَدَا *** يعني البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة، والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى، وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه، أو سبباً لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها، ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات، ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات، أمرهم بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته، وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته، فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه: أَليْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى لقبلتِكُمْ *** وأَعْرَفَ الناسِ بالقرآنِ والسُّنَنِ أو في قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس} وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له، كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والإنقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود، الملائكة كلهم، أو طائفة منهم ما سبق. {فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبى واستكبر} امتنع عما أمر به، استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه، أو يعظمه ويتلقاه بالتحية، أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. والتكبر: أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. {وَكَانَ مِنَ الكافرين} أي في علم الله تعالى، أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقاداً بأنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: {أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ} جواباً لقوله: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين} لا بترك الواجب وحده. والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له، ولو من وجه، وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح استثناؤه منهم، ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن} لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين أظهر الملائكة، وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه، أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به، علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين كأنه، قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس، وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة، كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة، ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله، كما أشار إليه بقوله عز وعلا: {إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ} لا يقال: كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النور، وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرنا فإن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك، غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور، ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرف، وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر، والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره، وأن الأمر للوجوب، وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. |

|

{وَقُلْنَا يَاءادَمُ اسكن أَنتَ وَزَوْجُكَ الجنة} السكنى من السكون لأنها استقرار ولبث، و{أَنتَ} تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه، وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له. والجنة دار الثواب، لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان بأرض فلسطين، أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم، وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله تعالى: {اهبطوا مِصْرًا} {وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا} واسعاً رافهاً، صفة مصدر محذوف. {حَيْثُ شِئْتُمَا} أي مكان من الجنة شئتما، وسع الأمر عليهما إزاحة للعملة، والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. {وَلاَ تَقْرَبَا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ الظالمين} فيه مبالغات، تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه، ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية، وميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع، كما روي: «حبك الشيء يعمي ويصم» فينبغي أن لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيه، وجعله سبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم، فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هي الحنطة، أو الكرمة، أو التينة، أو شجرة من أكل منها أحدث، والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرئ بكسر الشين، وتقرباً بكسر التاء وهذي بالياء. |

|

{فَأَزَلَّهُمَا الشيطان عَنْهَا} أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها، ونظير {عن} هذه في قوله تعالى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى} أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما، ويعضده قراءة حمزة فأزلهما وهما متقاربان في المعنى، غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال، وإزلاله قوله: {هَلْ أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الخلد وَمُلْكٍ لاَّ يبلى} وقوله: {مَا نهاكما رَبُّكُمَا عَنْ هذه الشجرة إِلا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالدين} ومقاسمته إياها بقوله: {إِنّي لَكُمَا لَمِنَ الناصحين} واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك، أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة، وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: {أَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} فقيل: إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة. وقيل: دخل في فم الحية حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. {فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} أي من الكرامة والنعيم. {وَقُلْنَا اهبطوا} خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: {قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً} وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة أو من السماء. {بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} حال استغني فيها عن الواو بالضمير، والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله. {وَلَكُمْ فِى الأرض مُسْتَقَرٌّ} موضع استقرار، أو استقرارٍ. {ومتاع} تمتع. {إلى حِينٍ} يريد به وقت الموت أو القيامة. |

|

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة إِنّي جَاعِلٌ فِى الأرض خَلِيفَةً} تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له، إنعام يعم ذريته. وإذا: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذ الزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازاة، ومحلهما النصب أبداً بالظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناه، وأما قوله تعالى: {واذكر أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحقاف} ونحوه، فعلى تأويل: اذكر الحادث إذا كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا، أو أذكر على التأويل المذكور لأنه جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل وبدأ خلقكم إذ قال، وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي: الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى، وبين الناس، فهم رسل الله. أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: {يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي {لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وهم المدبرات أمراً، فمنهم سماوية، ومنهم أرضية، على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع. والمقول لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن، فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في {الأرض خَلِيفَةً} أعمل فيهما، لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسط، ولذلك لم يستنبئ ملكاً كما قال الله تعالى: {وَلَوْ جعلناه مَلَكاً لجعلناه رَجُلاً} ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم، واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات، ومحمداً صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكم، أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة، تعليم المشاورة، وتعظيم شأن المجعول، بأن بَشَّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم، وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. {قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء} تَعَجُبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، أو تلق من اللوح، أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. والسُفْكُ والسَّبْكُ والسَّفْحُ والشَّنُّ أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم والدمع، والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة ونحوها، وكذلك السن، وقرئ: {يُسْفِكُ} على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى {مَنْ}، سواء جعل موصولاً أو موصوفًا محذوفاً، أي: يسفك الدماء فيهم. {وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ} حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك، والمقصود منه، الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف، لا العجب والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء، وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلافه، وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه، وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل، متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد، كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: {قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس، من سَبَح في الأرض والماء، وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد، ويقال قَدُسَ إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و{بِحَمْدِكَ} في موضع الحال، أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك، تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم، ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك، كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح، وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام مزيدة. |