1

|

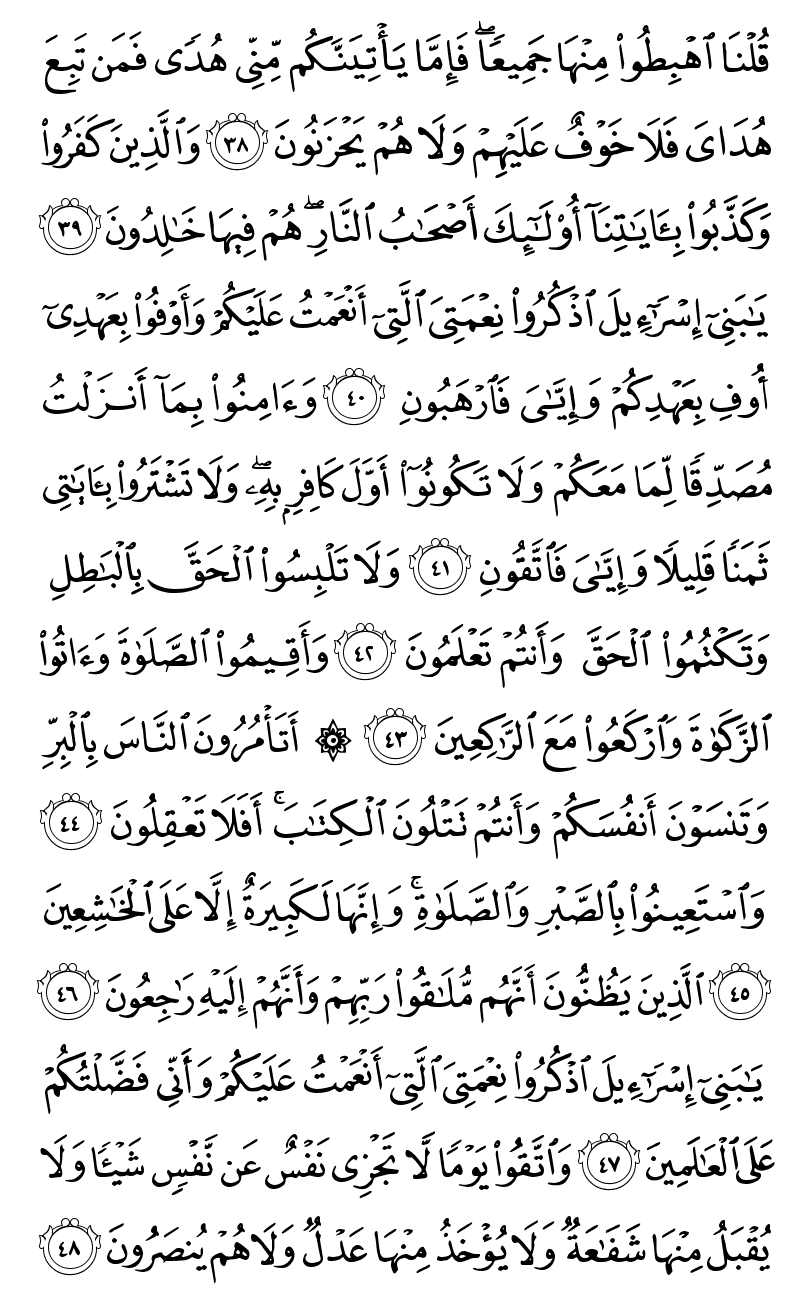

{قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا} كرر للتأكيد، أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك، والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما، ولكنه نسي ولم نجد له عزماً، وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و{جَمِيعاً} حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب، والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز، وإنما جيء بحرف الشك، وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً، وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرئ هدى على لغة هذيل ولا خوف بالفتح. |

|

{والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بآياتنا أُولَئِكَ أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون} عطف على {فَمَن تَبِعَ} إلى آخره قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله، وكذبوا بآياته، أو كفروا بالآيات جناناً، وكذبوا بها لساناً فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الاصل العلامة الظاهرة، ويقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته، ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، واشتقاقها من آي لأنها تبين آياً من أي أو من أوى إليه، وأصلها أأية أو أوية كتمرة، فأبدلت عينها ألفاً على غير قياس. أو أيية. أو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد {بئاياتنا} الآيات المنزلة، أو ما يعمها والمعقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً، وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص. والثاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمين} والثالث: أنه تعالى أسند إليه العصيان، فقال: {وعصى ءادَمَ رَبَّهُ فغوى} والرابع: أنه تعالى لقنه التوبة، وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. والخامس: اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: {وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين} والخاسر من يكون ذا كبيرة. والسادس: أنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه. الأول: أنه لم يكن نبياً حينئذ، والمدعي مطالب بالبيان. والثاني: أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والعصيان إليه، فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما فات عنه، وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى، ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه. والثالث: أنه فعله ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: {فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان، ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل». أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة على تناوله، كتناول السم على الجاهل بشأنه. لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: {مَا نهاكما رَبُّكُمَا} و{قاسمهما} الآيتين، لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليس، فلعل مقاله أورث فيه ميلاً طبيعياً، ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك، وزال المانع فحمله الطبع عليه. والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه، أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية، وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى: {هُمْ فِيهَا خالدون}. واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، وعقبها تعداد النعم العامة تقريراً لها وتأكيداً، فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها، ولم يمارس شيئاً منها إخبار بالغيب معجز يدل على نبوة المخبر عنها، ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من ذلك، تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداء، خاطب أهل العلم والكتاب منهم، وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم، ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه فقال: |

|

{يَا بَنِى إسراءيل} أي أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبني أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال: أبو الحرب، وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة الله، وقيل: عبد الله، وقرئ: {إسرائل} بحذف الياء وإسرال بحذفهما و{إسراييل} بقلب الهمزة ياء. {اذكروا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها، وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضى والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق، ومن العفو عن اتخاذ العجل، وعليهم من إدراك زمن محمد صلى الله عليه وسلم وقرئ: {اذكروا} والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسور ما قبلها. {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي} بالإيمان والطاعة. {أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهِد والمعاهَد، ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول، فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم، وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره، ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أوف بعهدكم في رفع الآصار والإغلال. وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم، أوف بالكرامة والنعيم المقيم، فبالنظر إلى الوسائط. وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة، أوف بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذَ الله ميثاق بَنِى إسراءيل} إلى قوله: {وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} وقرئ أوفِّ بالتشديد للمبالغة. {وإياي فارهبون} فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهد، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول، والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئاً فارهبون. والرهبة: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى. |

|

{وَءامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدّقًا لّمَا مَعَكُمْ} إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيها، أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها، مراعى فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»، تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به، بل يوجبه ولذلك عرض بقوله: {وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. و{أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} وقع خبراً عن ضمير الجمع بتقدير: أول فريق أو فوج، أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، كقولك: كسانا حلة فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟ قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر، كقولك: أما أنا فلست بجاهل، أو لا تكونوا أول كافر به. من أهل الكتاب، أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه، أو مثل من كفر من مشركي مكة. و{أَوَّلُ}: أفعل لا فعل له، وقيل: أصله أو أل من وأل، فأبدلت همزته واواً تخفيفاً غير قياسي أو أأول من آل فقُلِبت همزته واواً وأدغمت. {وَلاَ تَشْتَرُواْ بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً} ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا، فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم، فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى فيحرفون الحق ويكتمونه. {وإياى فاتقون} بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادي لما في الآية الثانية، فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها عم العالم والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم، أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه. |

|

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الحق بالباطل} عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره، والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله، أو تذكرونه في تأويله. {وَتَكْتُمُواْ الحق} جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه، أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى مع، أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه، ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود {وتكتمون} أي وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين، وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. |

|

{قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا} كرر للتأكيد، أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك، والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما، ولكنه نسي ولم نجد له عزماً، وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و{جَمِيعاً} حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب، والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز، وإنما جيء بحرف الشك، وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً، وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرئ هدى على لغة هذيل ولا خوف بالفتح. |

|

{أَتَأْمُرُونَ الناس بالبر} تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر: التوسع في الخير، من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير، ولذلك قيل ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب. وبر في معاملة الأجانب. {وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ} وتتركونها من البر كالمنسيات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون {وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الكتاب} تبكيت كقوله: {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي تتلون التوراة، وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل. {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} قبح صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح، ويعقله على ما يحسن، ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل، فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. |

|

{واستعينوا بالصبر والصلاة} متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلاً على الله، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة، وتصفية النفس. والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية، من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة، وإظهار الخشوع بالجوارح، وإخلاص النية بالقلب، ومجاهدة الشيطان، ومناجاة الحق، وقراءة القرآن، والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب، روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن يراد بها الدعاء: {وَإِنَّهَا}: أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها، لعظم شأنها واستجماعها ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. {لَكَبِيرَةٌ} لثقيلة شاقة كقوله تعالى: {كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} {إِلاَّ عَلَى الخاشعين} أي المخبتين، والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. |

|

{الذين يَظُنُّونَ أَنَّهُم ملاقوا رَبّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون} أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم، ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود {يعلمون} وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع، قال أوس بن حجر: فأرْسَلتُهُ مُستَيْقِنَ الظلِّ أنَّه *** مُخالِطُ ما بينَ الشَّراسِيفِ جائِفُ وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها، متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها، ومن ثمة قال عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرة عيني في الصلاة». |

|

{يابنى إسراءيل اذكروا نِعْمَتِيَ التى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصاً، وربطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل عنها وأخل بحقوقها. {وَأَنّي فَضَّلْتُكُمْ} عطف على نعمتي. {عَلَى العالمين} أي عالمي زمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وبعده، قبل ان يضروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح، وجعلهم أنبياء وملوكاً مقسطين. واستدل به على تفضيل البشر على المَلَك وهو ضعيف. |

|

{قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا} كرر للتأكيد، أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك، والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما، ولكنه نسي ولم نجد له عزماً، وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و{جَمِيعاً} حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب، والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز، وإنما جيء بحرف الشك، وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً، وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرئ هدى على لغة هذيل ولا خوف بالفتح. |